超越4C標準

回顧歷史,閃爍璀璨的鑽石總教人驚艷著迷。 De Beers Forevermark按照更嚴格的標準精挑細選每顆鑽石,確保只有最瑰麗的鑽石才能成為De Beers Forevermark美鑽。

克利蘭(Cullinan)重達530.20克拉,是世上最大的已切割鑽石

於1905年採自南非川斯華(Transvaal)的第一鑽石礦,切割前的鑽胚重達3,106克拉,是至今發現的最大鑽石晶體。 據說此鑽胚與另一顆更大的鑽胚相連,但至今尚未發現另一半鑽胚。鑽石以鑽礦的所有者克利蘭(Thomas Cullinan)命名,他決定將鑽石獻給英皇愛德華七世,藉此彰顯英格蘭與南非之間的深厚情誼。

克利蘭是當時世上最價值連城的鑽石,深有被盜之憂。 因此,克利蘭深鎖於一艘蒸汽船上,船長室的保險箱之中,隨行更有來自倫敦的刑警守護。不過,據說這只是掩人耳目,克利蘭其實只放在一個簡陋的包裹內。

克利蘭由阿姆斯特丹的Joseph Asscher and Company切割,事前花了一段時間研究這顆巨大的鑽胚,然後才決定何分割。 鑽胚最終切割為9顆較大和以及96顆較小的明亮式切割美鑽。較小的鑽石鑲嵌成頸鏈,經世代相傳而交給了英國女皇伊莉莎白二世。 克利蘭1號鑲嵌於君主權杖上,權杖於1910年重新設計,以配合鑽石的鑲嵌。

光之山是世上享負盛名的鑽石,有許多閃爍的刻面,處處流露出歷史的氣息。 研究顯示,這顆美鑽早在14世紀已現於世,因此是已知最古老的鑽石。 科依諾爾以橢圓形切割,重105.60克拉,名字意指「光之山」。相傳擁有這顆鑽石的人,將成為世上最有權勢的人。

關於光之山的來源眾說紛紜,許多人認為是神的恩賜,並擁有超自然力量。 在16世紀莫臥兒帝國的建國者兼第一任君主巴布爾(Sultan Babur)的回憶錄中,可找到光之山的首個確實記錄。

多年來,光之山經歷多番戰亂,輾轉落入不同人手中。波斯帝國分裂之後,光之山傳入了印度據說波斯將領納第爾沙阿(Nadir Shah)被殺後,他旗下一名保鏢帶著光之山逃亡,隨後將光之山贈予旁遮普的辛格(Ranjit Singh)。錫克教徒和英國人爆發戰鬥之後,東印度公司要求取得光之山作為部分賠償。光之山其後於1850年呈獻予維多利亞女王。

光之山初到英國時,更於1851年在倫敦海德公園的大型展覽展出。 但前來欣賞的觀眾,卻認為光之山形狀異常,欠缺火彩,覺得平平無奇。 維多利亞女王於是將之重新切割,注入現代風格和形狀。 其後,鑽石鑲嵌在帝國皇冠上,雅麗珊皇后和瑪麗皇后均曾佩戴此皇冠;伊莉莎白女皇於1937年加冕時,也是佩戴這頂皇冠。 皇冠現在與其他皇室珠寶一起,安放於倫敦塔之中。

神秘莫測的鑽石。 由於其形狀呈扁平的梨形,據說這顆重70.21克拉的鑽石曾經鑲嵌於神像的眼。 根據其淺藍色調推斷,這顆美鑽是在1600年左右於戈爾孔達被發現,因為該處的鑽石常帶淺藍色。

而1865年的記錄顯示,神像之眼首次出現在倫敦的佳士得拍賣會,之後輾轉從奧圖曼帝國第34位蘇丹落入哈里溫斯頓(Harry Winston)手中,後來又賣給了丹佛郵報創辦人的女兒。神像之眼目前下落不明。

雖然其真正起源永遠是謎,但如此神秘的過去,卻突顯了美鑽的魅力。

這顆象徵一代影后之戀的梨形美鑽,是李察波頓(Richard Burton)送給伊莉莎白‧泰萊(Elizabeth Taylor)的禮物。

美鑽於1966年在南非川斯華(Transvaal)開採,鑽胚重量驚人,達240.80克拉。 鑽石收藏家哈里溫斯頓購買了這顆鑽胚,並委托其經驗豐富的切割師,將之切割成重69.42克拉的優雅梨形美鑽。 哈里溫斯頓將鑽石售予阿姆斯夫人(Harriet Anneberg Ames)。兩年後,她將鑽石拍賣。

卡地亞(Cartier)和李察波頓均參與投標, 最後卡地亞以105萬美元投得鑽石。 出售條件之一,是中標買家可以為鑽石命名,故鑽石名為「卡地亞」。

李察波頓似乎很遺憾沒有出更高價格奪標。他其後向卡地亞購入鑽石,重新命名為泰萊-波頓之鑽。根據雙方的協議,泰萊-波頓之鑽分別在卡地亞的紐約和芝加哥店舖展示,吸引成千上萬公眾排隊一睹鑽石的美態。

伊莉莎白‧泰萊收到絢麗的鑽石後,認為尺寸太大,不適合鑲嵌戒指,因此決定鑲成頸鏈。 後來鑽石的位置被刻意調整,以遮蓋她在一次緊急氣管切開手術後留下的疤痕。

多年後,鑽石再次在拍賣會上售出,價格介乎300至500萬美元。 伊莉莎白‧泰萊將拍賣所得部分款項捐出,資助博茨瓦納興建醫院。

這顆淡黃色盾形鑽石源自印度,重55.23克拉,據說是其中一顆率先以對稱刻面切割的巨鑽。

鑽石以最初的擁有者桑西(Nicholas Harlay de Sancy)命名。他生於1546年,是一名金融家,並獲法國國王亨利三世任命為瑞士大使。 相傳亨利三世借了這顆鑽石,裝飾用來掩飾禿頭的小帽。

桑西因周轉不靈而多次嘗試出售鑽石,最終賣給英國國王占士一世。後來,鑽石再被出售,成為法國皇冠珠寶,並鑲嵌在路易十五於1722年加冕時所戴的皇冠上。

法國大革命爆發時,據說仙希鑽石抵押給西班牙的伊蘭德侯爵(Marquis of Iranda),最後落入俄羅斯的尼古拉斯德米多夫王子(Prince Nicholas Demidoff)手中。 他把鑽石傳給了兒子,而兒子在婚禮舉行當天早上,將鑽石贈予新娘子。 仙希鑽石現存於巴黎羅浮宮。

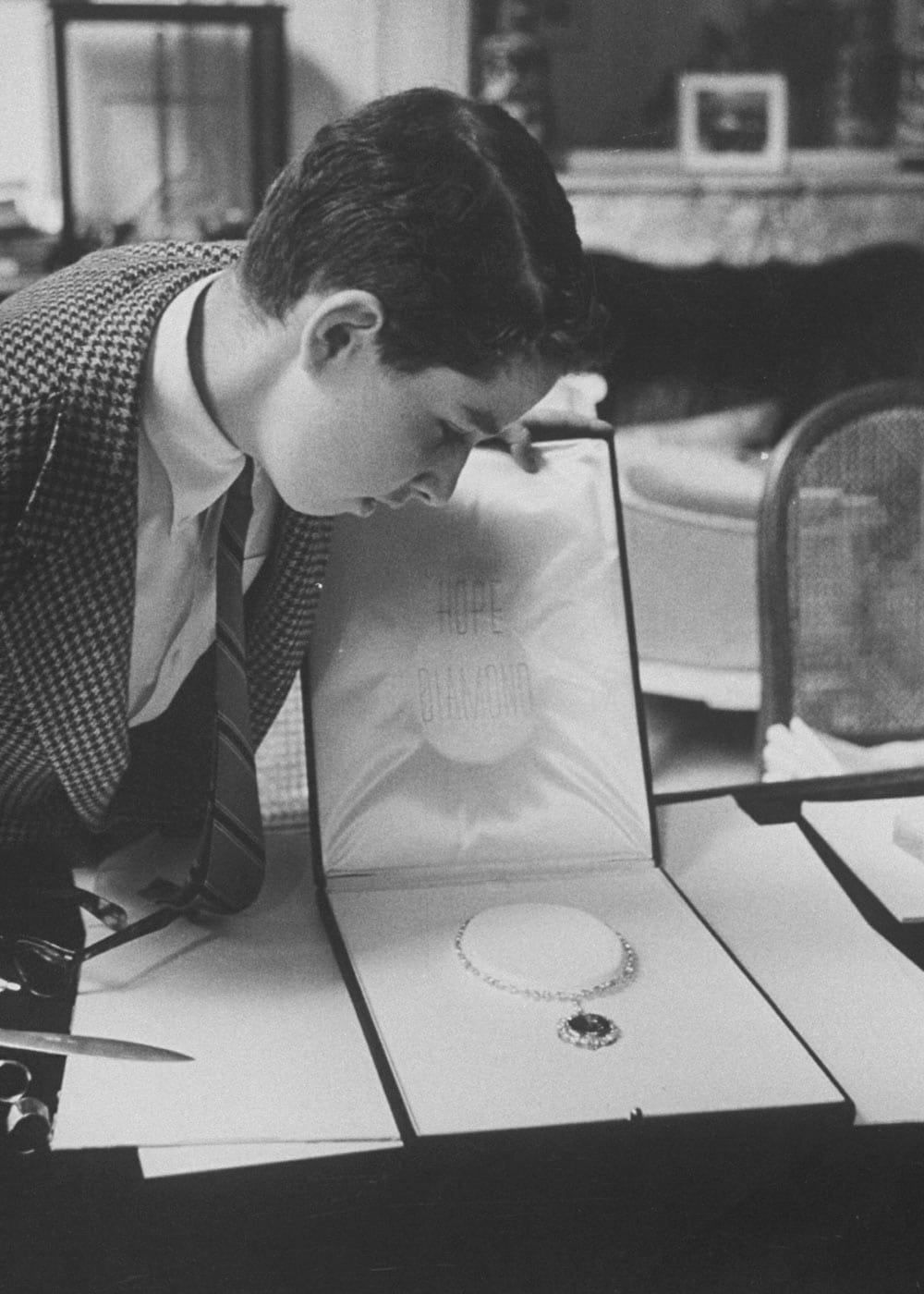

這顆重45.52克拉的鑽石,是世上著名的彩鑽之一。 深藍閃亮的色澤,寫下了段段醉人、懾人、誘人的故事,也交織了謀殺、悲劇和心碎。雖然詛咒之鑽的惡名不脛而走,但卻絲毫無損其璀璨絢麗。

傳說這顆鑽石原本連結於著名的塔維尼埃之藍鑽,由塔韋尼埃(Jean Baptiste Tavernier) 帶到歐洲。

1668年,路易十四購買了這顆鑽石,並於1673年將之重新切割成一顆重67克拉的心形鑽石,使其綻發耀眼亮光。 鑽石在法國大革命期間被盜,並且失踪多年。其後美鑽在歷史上重現,但已較小和再經切割,並於1839年售予英國銀行家霍普(Hope),由此得名。

霍普的兒子繼承了鑽石,於1851年在倫敦海德公園水晶宮將之展出。 他後來陷入財困,鑽石由美國一位寡婦麥克萊恩(Edward McLean)夫人購得。但她的家人自此碰上厄運,唯一的子女意外喪命,家庭破裂,麥克萊恩夫人錢財盡失,最終死於精神病院。 紐約鑽石商人哈里溫斯頓在1949年買下鑽石時,許多潛在買家拒絕觸摸這顆鑽石。

雖然這顆迷人鑽石的真實歷史,只能從歷史記錄的字裏行間推敲,但其引人入勝的奇聞異事,至今仍然使人充滿好奇。 霍普之鑽目前在美國首都華盛頓國家自然歷史博物館展出。

「部分鑽石帶有螢光反應,亦即在紫外線下觀看時,鑽石會發亮發光。 霍普之鑽便是有名的例子之一,藍色的鑽石在紫外線下散發紅色亮光。」

若要細訴在拍賣會上售出的最昂貴鑽石,要算是近期出售的粉紅色美鑽,又稱「粉紅之星」。 這顆鑽石在香港以超過7,100萬美元售出, 重59.60克拉,亦是歷來拍賣會售出的最大鑽石。

「粉紅之星」呈玫瑰花色澤,於1999年在南非開採而得,花了兩年時間切割。 很少天然鑽石擁有天然色彩。

圖庫攝影:Getty Images

回顧歷史,閃爍璀璨的鑽石總教人驚艷著迷。 De Beers Forevermark按照更嚴格的標準精挑細選每顆鑽石,確保只有最瑰麗的鑽石才能成為De Beers Forevermark美鑽。